マトリックスTQWTバックロード

平井則行 2017.12.10

まえがき

マトリックスの主要部を密閉式からバックロード・ホーン方式に変更しました。これにより、不足気味であった中低音部が大幅に改善され、豊かで温か味のある再生音となりました。また、左右のマトリックス・スピーカーが独立することにより、内部での干渉がなくなり、ピークもディップの感じられない、非常に聴きやすい音となりました。旧バージョンと大幅に音が変わり、声楽やクラシックの交響曲も充分鑑賞できるスピーカーに生まれ変わりました。

バックロード・ホーンはTQWTの低音部に滑らかに繋がるように設計しました。小型のホーンで80HZが再生限界です。実際には90Hz〜300Hzぐらいが密閉に比べ大幅に豊かになり、これが下のTQWTのもつ30Hz〜90Hzの超低音部のオクターブ上で音像を補填するために、ベースの音階がはっきりと聴こえます。高音をよくすると低音まで改善する現象は低音のアタック音が改善されるからで、音波の波形のフーリエ展開における高周波側が波形のディテールを決定するという当然の現象です。

また、バックロードホーン方式を採用したことで、過渡応答が改善され、歯切れの良い高音部となりました。密閉方式より格段に歯切れがいいです。

これで、マトリックスとTQWTとバックロード・ホーンという3つの方式の良いところのコラボレーション・システムが完成したことになります。

試聴上特筆すべきは、あのうるさいストラビンスキーの'春の祭典'が大変美しい曲であることに気が付いたことです。

これは、大型のシステムで聴いたときでも感じなかったことです。大袈裟に言うと、音楽に命が吹き込まれ、生き物として実体化したような気がします。その生き物は体温を持ち、心臓がドキドキと脈を打っているかのようです。”春の祭典”は、ストラビンスキーが何をイメージしたか知る由もないのですが、私には、ロシアの原生林が春を迎えて、冬眠から覚め動き出した野獣の営みや、暖かくなった空気や水に喜ぶ植物たちの維管束の中を流れる液体の音が聴こえてきて、なかなかリアルな臨場感をえうることができました

。

最初のマトリックスTQWTのときには、魔法によりCDの中から飛び出してきた音の妖精ピクシーに大変驚かされましたが、今回はまた、音楽という生命体が実感されるという、さらに大きなスケールに成長した気がします。

1.製作記

今回はマトリックスの主要部、ヘッドの作り直しなので、さほど大きなものではありませんでしたが、細心の注意を払って進めましたので神経が疲れ、製作時間は数倍掛かりました。バックロードの製作は小さい方が神経を使います。なぜなら、ラビリンスのサイズが小さいので、少しのサイズの誤差が側板と隔壁との密閉度を損なうからです。ホーンロードはラビリンスの隣同士では位相差が必要で、これにエアが漏れたら位相が全く狂い、正確にホーン・ロードが掛かりません。

写真をご覧下さい。特にラビリンスの中央部では数センチの間隔で隔壁が出来上がっております。この板の幅の狂いはここに貼られる側板の間に隙間が出来、釘を強く打っても隙間はなくなりそうもありません。板取りの際に細心の注意を払っても、ミリ以下の誤差はどうしても出来ます。定規をあてがって凸凹がないか調べ、あればディスク・グラインダーに着けたペンキ落としのサンダーで削ります。上下左右を測りますから、一部削っても削りすぎたりして別の方角で凸凹が生じ、いつまでたってもなかなかぴったりと治まりません。最後は木工ボンドに電気のこぎりで切ったときの鋸屑を混ぜたペーストをつくり、これを側板を打ち付けたときにはみ出すぐらいの量載せて、隙間がなくなることを期待します。

一般的にバックロード・ホーンはCW(ConstantWidth)といって、一定の比率で幅が広がるように作るので、ホーンの一方のサイズは常に一定です。スロートと呼ばれる、スピーカーのバック・キャビティからホーンに入るときの入り口のサイズを外に向かって一定の比率で広げていきます。10cm進む毎にα倍して行きます。このような指数関数的に広がるホーンをエクスポネンシャル・ホーンと言います。この計算は電卓でも可能ですが、試行錯誤しますから、そのたびに計算し直すので非常に面倒です。私はDelphiというプログラム言語で作ったアプリを作成し、パラメーターを変更しても一瞬で全部計算が実行され、画面表示と印刷が出来るようにしています。(実行画面参照Backload.exe へのリンクを貼っておきますから、作りたい人は利用して下さい。実行するとWindowが警告文を出しますが詳細情報を押して選択実行してください。私が作ったアプリなのに、どういう訳かすんなり実行しません。別にウイルスではないのに。Windowsの過剰反応です。困ったものです。)

バックロード・ホーンの設計上必要なパラメーターを概説しておきます。

スロート(喉):スピーカからホーンへ入るところの最初の部分で、絞り率といって、スピーカーのQ値で決まりますが、コーンの面積の0.3〜0.6ぐらいが適当で、あまり広いと空振り現象を起こし、ホーンロードがかかりません。小さすぎると、効率が悪くなります。

再生可能最低周波数を決めている広がり係数は、20Hzなら1.08、40Hzなら1.16、50Hzなら1.2といった具合です。

バックキャビティはホーンから出る音と、スピーカーから出る音のクロスオーバーの周波数を決めており、スピーカーの背後の体積です。あまり大きいと密閉と同じになってホーンロードはかかりません。

ホーン長は、実際に作った箱で決まり、再生したい最低音の1/4波長より長くないといけません。広がり係数より、こちらの方が決定的です。

あとはスピーカーの規格表に記載されている値を入力すれば、自動計算してくれます。

今回は80Hzぐらいが再生限界にしますから、広がり係数は1.3ぐらいにとり、計算してから実際の作る箱に当てはめて、ホーン開口のサイズが適当になるようにカット・アンド・トライを繰り返します。プログラムが必要なのは、この多数回の計算結果が一瞬でわかるからです。事実上、プログラムがないと、設計できませんね。

ヘッド部はかなり大きくなりますが、後ろのでっぱりはなく、TQWTの箱と揃えてあります。したがって、セッティングで不都合はありません。ヘッド部のフルレンジ・スピーカーは昔のテクニックスの10F10から現代の最新スピーカーのフォステックスP1000に変えました。2本で3000円もしない初心者の自作用のスピーカーですが、非常にいい音がします。技術が進んだのですね。これも、もっとハイグレードなものに変えればそれだけいいのでしょうが、この安いスピーカーがマトリックスTQWTバックロードで鳴らすと超高級品に聴こえるのが不思議です。このシステムのアドバンテージは大きいです。それと、蛇足ですが、カーステレオ用に出ているスピーカーはピュアオーディオ鑑賞用ではなく、スピーカー・コーンも耐久性重視の材質で、あまりいい音と思えません。解像度と繊細さに欠けます。この点、安価ではあってもフォステックスの製品は信頼できます。コーン紙やエッジの材質の研究の歴史は古く、技術の蓄積も他を圧倒します。

ヘッド部と低音部の結合は写真のように上からかぶせて、横からねじ止めする方式に変えました。この方がヘッドをもって移動するときにも丈夫です。

2.試聴後の感想

バックロード・ホーンにしたことで豊かになった中低音部のうち200Hz〜400Hzは、女性ボーカルの主要部分です。そこでグレース・マーヤとカレン・カーペンターのCDを聴いてみました。歌声は密閉式のヘッドに比べて圧倒的に温かみのある音です。相対的に高音域が引っ込んだのですが、不思議なことにワイドレンジになった気がします。繊細さと優しい感じがとてもよいです。お気に入りのベートーベンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」はアルフレート・ブレンデルの演奏が一番好きなんですが、ピアノの音が澄んでいて美しい。特に繰り返される高音のスタッカートのリフレインを縫うように奏でられる第2主題部が、夜空に舞い上がるようで、充分満足のいくものでした。

モーツアルトの交響曲40番と41番のCDは素晴らしく、全楽章聴いてしまいました。

重低音が魅力の曲と言えばストラビンスキーの「火の鳥」と「春の祭典」、そしてシェスターコビッチの交響曲第五番「革命」ですが、第4楽章のラストは40cm級のスピーカーシステムがなっているかのような迫力です。

特筆すべきは「春の祭典」が非常に生命力にあふれて美しい曲であったという発見でした。

ロシアの原生林に春が訪れ、暖かくなった空気と水を喜ぶ植物たちや野獣たちの目覚め、まさしく”春の祭典”という表現にふさわしい曲でありました。昔、高校の音楽の時間に聴かされたときには、なんといううるさい前衛的な曲なのかと好きになれませんでしたが、いまではフェバリット・ミュージックの仲間入りです。

「革命」も、モスクワの聴衆の一人だったシェスターコビッチが感動し、指揮者のレナード・バーンスタインに握手を求めたという曰く付きのニューヨーク・フィルハーモニックの演奏で、こういった曲も申し分なく聴くことが出来ます。

昨日、ハード・オフに行き、ワイド・タイプのディスプレイとアップルのコンパクトなキーボードを買った序でに、ムソルグスキーの「展覧会の絵(ラベル編)」のCD版もおまけに買ってきたのですが、これもなかなか聴き応えがありました。リッカルド・ム-ティ指揮フィラデルフィア管弦楽団の演奏で、LPで最初聴いたときの感動がよみがえってきました。現在、プレーヤーとプリアンプのシステムは改めて繋がないといけない場所に設置してあるのでCDが手に入ったというのは価値があります。

その他、読書しながら50年代60年代のポップスも聴いてみましたが、バスドラやベースの音が超低音まで周波数特性が伸びたので、あたりまえですが、昔聴いていたラジオの音とまるで遅います。目の前で演奏されているかのようです。そして、滑らかで綺麗な音であることを新発見しました。

結論的に言うと、やはり、30Hzぐらいまで伸びたスピーカーでないと臨場感とかリアル感は出ないのかなあということです。青春時代にラジオで聴いていたポップスも、これで聴くと生まれ変わります。ヒット曲というのは「良い曲ばっかりだなあ」と改めて思いましたね。最初のバージョンで聴いた、音の妖精ピクシーが飛び交ったベンチャーズのVゴールド・シリーズは、今日の時点でまだ聴きくらべていませんが、それ以外もふくめて大いに期待が持てます。

マトリックスTQWTバックロードに味を占めて、さらに大きなこのタイプのシステムを考えてしまいますが、それは、貪りというもので、もう少し後の楽しみに取っておかなければいけないでしょう。まだ造ったばかりなのですから。(完)

プログラムの実行画面

写真の右下に見えているのがフロア釘です。この釘は一度打ち込むと、まず釘抜きを使っても難しいほど堅く食い込み、理想的な釘と言えますが、まっすぐ打たないと簡単に曲がります。そういうときは、まだ頭が見えている内に早めに判断して柄の長い大型の釘抜きで向いて、新しい釘を打ち直します。

今回は内部に巻き込まれたラビリンスを取り付けるので、比較的直角について板同士を先に釘打ちしておき、それらを結合して1枚の側板にまず取り付けます。(板の不揃いというより、ここでの接合のずれが一番重要です。)

その時に見えている側で釘で借り止めしますが、あらかじめドリルで斜めに打つ穴を開けておかないと、釘はうまく打てません。(このあらかじめドリルで穴をあけておくことはすべての釘打ちで有効で、今回多用しました。)内部ですから、斜めの釘打ちは見栄え上関係ありません。とにかく、丈夫に正確にホーンが作れれば良いのです。中心部は、多少アバウトな間隔ですが、折り曲げホーンですから、多少の誤差は許容されるでしょう。

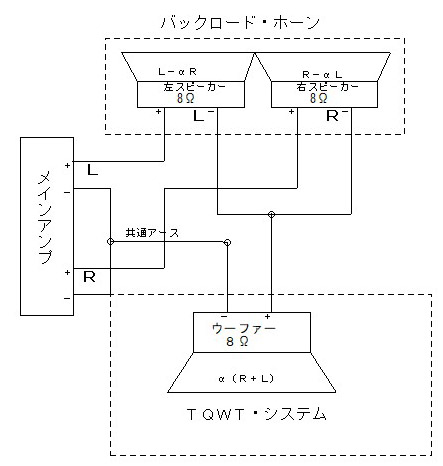

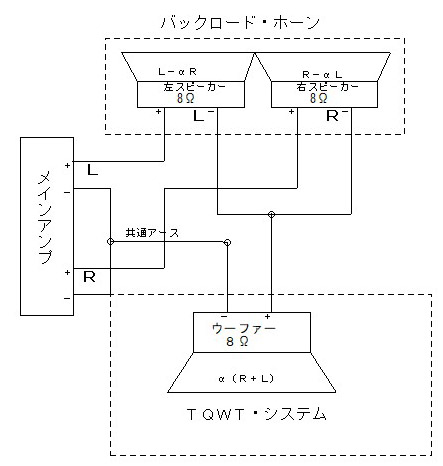

最後にこのシステムの結線図が出来ましたので付け加えておきます。

その後の試聴記

このシステムは広がりこそ従来の二つのスピーカーシステムに比べてないものの、リアル感が圧倒的に優れていることを確認しました。たとえばビートルズの最新リマスター「ザ・ビートルズBOX」を全曲聴き直しましたが、同じ部屋でレコーディングをしているみたいなクリアなサウンドで、ギターなどもすぐ近くで弾いているような感じがします。歌声もそうです。思うに、私たちは音の位相というものを本来敏感に聴き取っているのではないでしょうか。どこで鳴っているかを本能的に重視していると思います。それが証拠に、人間より野生が残る猫が、びっくりして音源を探してきょろきょろするのです。

オーディオの原初はエジソンの蝋管蓄音機から始まったモノラルの音源でした。それが、ステレオになったときに、二つのスピーカーで再生することが常識になりました。ラジオ放送のステレオ化のときにも、二つのラジオを用意し、二つの放送局を使ってステレオ放送を始めたわけですから、このスタイルは疑う余地のないものとして人々の中に認識が固定化されたのでした。FMのステレオ放送などは、わざわざステレオ音を一つの信号に合成して再生側の分離回路でステレオに戻すという曲芸をしたものです。レコードもステレオ・ピック・アップでLPの溝に刻まれた信号を左右に分離して再生しました。当然、その分離度が性能の重要なアイテムでした。限界はあるものの、二つのスピーカーから出る音を聴いて、ステレオ(立体)音だと思っていたわけです。左右から出る音の楽器や音量が違いますから、それを左右の耳で聴くと、面白いことには違いありませんが、いつの間にか、本来の音場を再生するという認識がオーディオから消えていきました。当初のステレオ録音など、左右のスピーカーに音源を振り分けたものがステレオ録音であるという、異常事態にまで発展しました。昔の録音には多く見られした。位相で音を左右に振り分けるのではなく、音量で振り分けるのですね。もちろん生録といって、蒸気機関車とか街角の音場を再現する録音がないわけではありません。1点マイクのステレオ・マイクロフォンを使った録音が大体これです。でも、これは少数派です。なぜなら、通常、商業ベースでは、録音はマルチトラックで録り、後で良いところだけ集めて、ミキサーでステレオ(2ch)にすることの方が遙かに優れており実用的だからです。演奏家はミスをしますのでね。

では、現状でのステレオ再生を考察します。

位相というものを無視した録音でも、二つの離されて置かれたスピーカーから出る音には位相差が発生して、距離感も音像も感じられるかも知れません。しかし、よく考えてみると、この位相差は音の収録時のマイクロフォンの位置とも関係ない、スピーカーの間隔が生み出した人工的な位相差です。これは、本来の音源からの音を両耳で聴く位相差とは大いに異なり不自然に誇張された位相差です。視覚も左右の目が一点を見つめたときのパララックスで距離感を得ています。聴覚でも同じで、左右の耳の鼓膜が受け取った音の位相差で音源の位置を脳が計算しているのです。これが狂った従来のステレオでは、周波数特性しか自慢できるものはなく、後は鑑賞者の脳が修正して幻を聴いているに過ぎません。

マトリックスTQWTで聴くと、かなり、そのような録音でもリアルに聴こえるというのはむしろ奇跡です。たぶん、いくつかあるマイクが位相差を含んで一つの音源の音を拾っているからでしょう。一つの楽器を一つのトラックで録ったものでも、ミキシングの段階で位相差をつけて2chにしているからかも知れません。オーディオの発達する当初から、ステレオ再生がマトリックス・スピーカーで始まっていたら、録音の歴史は大いに違っていたことだと思います。スタジオのミニター・スピーカーがマトリックスであれば、それにふさわしい、位相を大切にした録音技術が発展し、いまよりもっとリアルな再生音を享受できたことだと思います。もう、固定観念でステレオとは二つのスピーカーボックスで聴くことだと思い込まれていますからね。オーディオ販売店では、スピーカーを買うと言うことは左右ペアのスピーカーを買うことであり、部屋に置くときも二つを離して置くことが常識です。そのせいか、場所ふさぎなのでオーディオの趣味は世の奥様方にはかなり不評です。ご存じですか?オーディオ業界というのはミシンと同じレベルの総売り上げだそうで、一部のマニア(思うに、団塊の世代の中の一部の金満おやじ)が金を注ぐ趣味の世界かも知れませんて、儲からない業種の代表格なのです。余談になりますが、安定して儲かる業界は、現代ではスマホ業界と造園業だそうです。後から後からニーズが来ますのでね。それに反して、オーディオは10年に一回、我が家のミニコンポを買い換えれば良い方ですから。それすらもしませんね?バーチャル・リアリティが発展しそうな時代、このリアル感を与えてくれるマトリックスTQWTこそオーディオをリバイバルさせる救世主かも知れません。我田引水とはこのことなり。(完)