T型接続スピーカーシステム

平井則行 2018.5.14

前回までの私が考案したスピーカーシステムを今後、統一してT型接続マトリックス・スピーカーシステムと呼ぶことにします。略してT接続です。

本来は長岡式マトリックス・スピーカーの流れをくむのでマトリックスの名称が付いています。詳しくは、前回までのページに詳細が書いてあります。

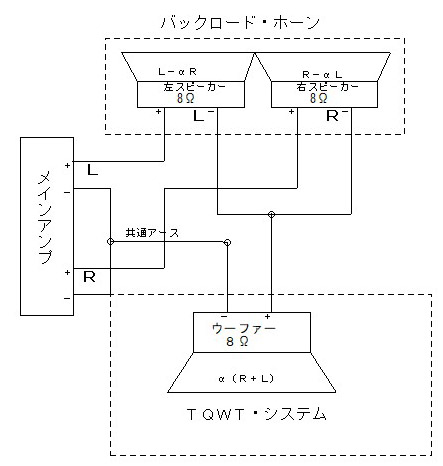

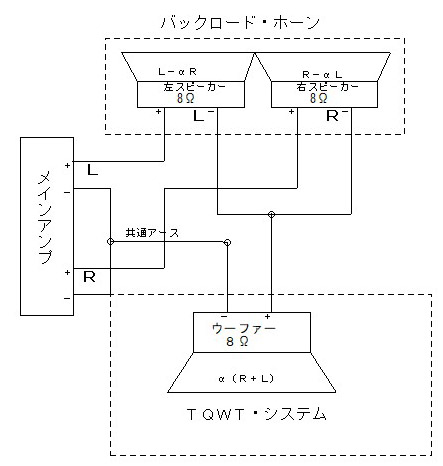

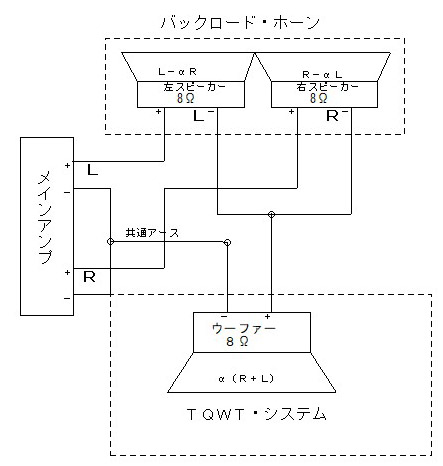

そのシステムの要諦は左右のスピーカーのグランド側を一つにまとめ、そこからもう一つのスピーカーを経由して、アンプのグランドへ落す回路となります。これにより、左右の信号のLとRはL−αR、R−αLとなり、まとめられたグランドへつながれるスピーカーにはα(L+R)が出力されますから、正面で聴く人間には、音場としてこれらが位相差を伴う合成音が与えられ、上下左右に広がりを持ったまとまりのある音像が与えられることになります。下の回線図を参照。この中で、ウーファーをなっている部分は、完成形では全周波数域のスピーカーシステムが望ましいことがわかりました。左右を担うスピーカーから出される音の、全周波数帯域で、空間にマトリックス音場が機能すべきだからです。

最新のT型接続マトリックス_スピーカーシステムがこれです。右が結線図 バックロードホーンとあるのは箱のことで、本質ではありません。

マトリックスTQWTとマトリックスTQWTバックロードの本質的な部分は上のスピーカー結線にあり、その箱の形式にはありません。したがって、箱が密閉だろうがバスレフだろうが、はたまたTQWTとかバックロード・ホーンであろうが、統一されるべき再生音の特徴があります。これに気が付いたのは、もともとシングルコーン・。スピーカーで構成された最初のモデルの発展形として試しに2wayや3wayで構成してみたら、まったく同じようなパフォーマンスが得られたためです。元来、マトリックス・スピーカーはシングルコーン・ユニットだけで構成されています。長岡鉄雄氏自体がフルレンジ好きなこともあって、だれも2wayや3wayでマトリックス・スピーカーをやってみようとは思いもつかなかったのですが、これをやってみると、意外や意外、高品質の音がマトリックス・スピーカーとして働き、きれいな音で鳴ったのです。フルレンジの欠点は周波数特性の特に高音域にあります。口径が大きくなるにしたがってハイ落ちになります。これを、ツイータで補うためには、ネットワークで分割した高低音をそれぞれのツイータやウーファーに分けてやらなければなりませんが、オーディオの常識として、ネットワークの直列接続はタブー視されています。というか、誰もそんなことを思いつきません。まあ、必要がないからですが、マトリックス・スピーカーに2wayや3wayのシステムを使ったらどうなるか、という発想が幸いにして私には浮かんだのです。つまり、試作品として作ったときに、10cmのフルレンジとしては、入門者用の一番安いFOSTEX社のP1000というものを使ったために、高音域が若干不満でした。もし、この時に、最初から高級品の10cmフルレンジFE108EZみたいなものを使っていたら、不満がなかなか出てこないために2wayや3wayのシステムの発想は生まれなかったことでしょう。とにかく、T型マトリックスのシステムの音の魅力に取り込まれて、あとはHiFi化だけだなと思ったことがきっかけでした。シングルコーンのシステムだけでも十分な効果があり、それまでは出なかったリアルで生き生きとした音がすべてのCDから出てきたときには、本当に衝撃といってよかったのです。生まれ変わったCDコレクションを聴いているうちに欲が出てきたのです。ネットワークを介さない、独立アンプ駆動のマルチチャンネルが最初発想されました。しかし、だめもとですべてネットワーク入りの2wayと3wayでT型接続をやってみたら、ネットワークが介在してもまったく問題がありませんでした。

このように、下の部分に既成の3wayを使っています。上の左右の部分は、新しく作り上げたバックロードホーン形式のマトリックス部ですが、その前はそれぞれが自作の2wayの箱でした。これでも立派にT型マトリックス・システムとして機能します。試しにやってみたときの箱が右の写真のバスレフ型16cm2Wayシステムで、これをダイヤトーンの上に外に向けて載せて鳴らしたのですが、なかなか迫力があって良かったので、本格的なものに作り上げたものです。ただ、この製作自体は、左右合体のバックロードホーンの構造を組み立てなければならないので、バックロードホーン製作のキャリアの長い私としてもえらく苦労しました。

御覧のように、内部のラビリンスは左右対称ですが、エクスポネンシャル・ホーンの広がりを正確に作ることが難しく、途中にいろいろな端材を付け足して、なんとか徐々に広がるように工夫したわけです。写真には、木工ボンドが固まるまで固定するための支持材が見えているので、何が何だかわからないかもしれませんが。

とにかく、困難を極めたバックロード部の製作の甲斐は十分にありました。この部分のバックロードホーンの低音側の遮断周波数は50Hzぐらいなんですが、もう、これだけで低音は十分なほど豊かに出ます。下のダイヤトーンの部分からは、密閉式なので締まった超低音が出てきますが、この組み合わせで、もう十分ハイ・フィディリティな音が得られました。もちろん、ここには20cmの新しいTQWTの低音部を用意してあげるつもりでいますが、取りえず、鑑賞に十分足りるシステムの完成となりました。

ところで、プロトタイプのマトリックスTQWTの方も、コンデンサーで介してツイーターをそれぞれ付けHiFi化してみました。これまた、素晴らしくいい音です。アルミダイキャストのツイータは30年以上前の古いテクニックス製のもので、音圧レベルはフルレンジの89dBに対して6dB以上高いはずが、このマトリックスシステムだとアッティネータなしでエッジの効いた、爽やかな好音質になりました。高音域がのびると、どういうわけか低音域までよく聴こえるようになります。そこで、これも、新しくグレードアップしました。それが、次の写真です。

お気づきになる通り、まずウーファーを20cmにサイズアップしました。というのは、最初のウーファーはテクニックス製のEAS16PL017というスピーカーでしたが、片われを破損で亡くし1本だけで残っていたやもめのご老体でした。で、大音量で鳴らすとバタバタと付属音が出ていたので、なんでだろうと思いながらも16cmだから無理が来ているのだろうと思い、20cmのウーファーに交換することにしたのでした。外して気が付いたのですが、なんと、ウレタンエッジが劣化していて、一見するとわからないのですが、切れていてほとんどエッジレスだったのです。これでも超低音が出るというのは、不思議な現象ですが、これがバタバタ音の原因でした。

というわけで、これまた1本だけになって使われずに無聊を余儀なくされていたサンスイ製の20cmのウーファーにグレードアップしました。これにより16cmより能率が3dBぐらい上がって、低音部は強力になり、ツイーターも箱の中に正式に取り込まれて見栄えもよくなりました。音ですが、やはり全体の低音部の強化により、もう、これだけでいい、というくらいの音になりました。

余計なことですが、このサンスイのウーファーがなぜ片割れを失ったかという話はロングストーリーになりますが、ちょっとしたエピソードがあります。実は、もう1本はソニーのサブウーファーという超低音部だけ補う低音専用のスピーカーとして別のところで出張に出ているのです。このソニーのサブウーファーは現在も使用しているものですが、本来は30cmのウーファーが使われていました。

ところで、上の2枚の写真、何かが1部分違うのですが、気が付かれるでしょうか?

右のツイーターをよく見てください。実は、このツイータ、最初は左の写真のツイータの中をよく見てもらうとわかると思うのですが、ホーンの中心部にある”鼻”が欠けていたのです。引っ越した時に何かの拍子でこの部分に力が加わり、プラスチック製でしたので土台の部分が折れて取れてしまったのでした。これでも音は出ます。しかし、厳密にいうと超高音部のホーンロードが狂いますので、本来の特性から外れてしまっております。耳で聴いたぐらいではわかりません。そこで、この部分を治療することにしました。樫の木を剪定した時に残しておいた適当な太さの枝を加工して左側の正常な方を真似て形を作りました。どうやったかというのは秘密です。というのは冗談で、電気ドリルに差し込み、超小型の旋盤とし、ディスクグラインダーに木工用のサンダーを取り付けて、両方回転させて、加工がうまくいったのです。形は飛行機のプロペラの中心部を思い浮かべればいいでしょう。あの形です。これをどうやって接着するかですが、片や土台はプラスチック、片や木ですから2液混合の接着剤を最初考えたのですが、多く付けすぎると垂れて、ツイータの振動版と土台の間に入ったらお釈迦になりますので、結局、ホットボンドを適量付けて固定しました。なんとか現在もくっついていますので、成功したのでしょう。このホーンの中心部の”鼻”があるのとないのでは雲泥の差であることが付けてみてわかりました。高音域の伸びとすっきり感が違います。

というわけで劇的ビフォー・アフターのリフォームは終了。これでこちらの方は完成といたします。これでビートルズの新編集版などを聴くと、ポールが言ったように「ジョンがそこにいるようだ」というリアルな音がします。録音室で聴いているような錯覚も起こります。まあ、自己満足の感想ですが、あながち大袈裟な表現とは言えないと思っています。ぜひ、作ってT接続を聴いてみてください。びっくりしますよ。

さて、この先に進む前に、もうひとつ実験をしました。

いずれ低音部、T型マトリックスの下の部分を完成形ではTQWTにするつもりですが。この部分を30cmウーファーの3WAYにするか20cmウーファーの2WAYにするかという選択の分岐点があるのです。これは、なかなか決心がつきません。なぜならば、30cm3WAYのTQWTだと、相当な重さになるからです。でも、20Hzまで伸びた超低音には期待感があります。未知の領域です。20cm2WAYのTQWTでも実現は可能です。使用する板の量も半分ぐらいで済むでしょう。30cmにするというのは単純に1.5倍ではありません。これの3乗の約3倍の材料が必要なのです。なにしろ重さは体積に比例し、体積はサイズの3乗ですからね。決心がつくまで、実験的に現在使用しているマルチチャンネル・システム用の20cmバックロードホーンでやってみることにしました。それが次の写真です。

御覧のように下のバックロード・ホーンはマルチチャンネル用ですから、ネットワークはなくて、ウーファーとツイータは2本独立でコードが前から出ていますので、ツイータだけコンデンサーで6dB/octで保護して使い、ウーファーはそのままのダイレクト接続です。正式の2WAYですとウーファーもネットワークを介して使いますが、実験ですから、こちらはダイレクトでいいのです。ウーファーの高音部は聴きたくないとオーディオマニアは言うかもしれませんが、それに関しては実験済みで、気にならないと言っておきましょう。この状態で聴くと、低音部はバックロードホーンが効きすぎて低音をアンプで絞らないとバランスが取ないくらいでした。バランスというのはやってみないとわからないものです。というか、オーディオ自体、やってみないとわからない世界なのです。なんとなく、漠然とした感想では、30cmまでいらないかなと思いました。20cmのTQWTで十分な気がします。あまり欲張っても、実際問題、CD音源自体に30HZ以下はあまり録音されていないからです。超低域を伸ばしすぎて失敗した経験がバスレフであります。推奨箱より容積的に大きいにもかかわらず、バスレフの共鳴周波数を欲張ったために、著しく低域不足になったものをつくったことがあります。つまり、音源に入っていない超低域を出そうにもそこは出てこずに、結果として100Hz付近が不足するので、非常にやせた低域になります。100Hz付近というのはバスドラやベースギターの担当域なのです。ですから、世の中の市販品スピーカーは50Hz以下は出そうとしていません。超大型といえどもです。測定データでは出ているといますが、音圧レベルのグラフを見ると-10dBとか-20dBもだがっているので、聴感上はないに等しく、データ性能をもってマニアだけが40Hzだ30Hzだと粋がるだけなのです。たしかに、30Hzまで実質だすと、和太鼓の甘い余韻が味わえるのですが、そして、マニアは絶対それを求めるものなのですが、なにごともバランスが大事です。それと、低音再生は箱の大きさで限界が決まるので小さいもので超低音というのは実は幻なのです。私のスピーカーシステムも30Hzがでているなとは思いますが、位相音場がなせる錯覚かもしれません。

最終的には、低音域、中音域、高音域をチャンネルデバイダで分け、マルチアンプ方式で独立駆動する形も持っていく予定です。これらのT型接続マトリックス・スピーカーシステムが出来て、従来のステレオ再生方式はすっかり聴く気がなくなったので、現在、せっかく新調したチャンネルデバイダが遊んでいます。ついでにいうと、中音用のセクトラル・ホーンも遊んでいるので、宝の持ち腐れ状態です。マルチチャンネル方式の素晴らしさはすでに実感していて、あの心地よさは究極のサウンドであると思っています。私の場合、アンプはそれぞれの帯域にインテグレーテッド・ステレオアンプを3台使うので、フルレンジ(全帯域)用のシステムとマルチチャンネル用の3台と使い分けないといけません。かなり複雑な切り替え配線になります。もうちょっと後のことになるでしょう。各帯域ごとにT接続すれば、ネットワークは必要なくなり、スコーカーもツイータもダイレクトにアンプ駆動でき、音離れのよいクリアなサウンドが聴けることになります。それは、夢のような世界です。

ところで、なぜマトリックスなのかということに疑問を持たれる方もあろうかと思います。これはアンプからのスピーカーへの入力が2チャンネルR,Lから出力が3チャンネル(左右のスピーカーのR−αLとL−αR、低音部のα(R+L)という構成)の変換回路の成分表示が2行3列のマトリックスで表せるからなのです。このエディタで数式を書くのは難しいのですが、行列式とベクトルの縦のカッコを省くと、以下のようになります。

1 −α R R−αL

ーα 1 ・ = L−αR

α α L α(R+L)

スピーカーへの出力が、このような計算式で表せることから、マトリックスという名が付きます。

αは下につないだスピーカーのインピーダンス特性により変わる周波数特性を伴い、およそ0.5ぐらいのパラメーターで、アンプの出力段のインピーダンス(交流内部抵抗)に依存します。昔、このシステムを考案した時は左右R、Lのスピーカーのアースを結合し純抵抗8Ωを通してアンプに接地したので周波数特性はありませんでしたが、そのかわり低音が全く不足しました。現在の形では低音はたっぷり出る代わりに、3Dで空間にできる音場に周波数特性が存在します。理論的にもそうですが、実感的にも高音域の方に広がりを感じます。これは好ましいことです。